綦江:创新开展残儿精准康复,助力残疾家庭脱贫攻坚

中国网11月6日讯 11月5日,重庆市残疾人联合会开展的“决战脱贫攻坚决胜全面小康”秋冬季主题宣传活动走进綦江区。近年来,綦江区委、区政府为实现残疾群体共享中国特色社会主义建设成果,早日脱贫奔小康这一坚定目标,以满足残疾人基本康复需求为切入点,创新残疾儿童康复,探索残儿康教结合模式,以“三抓三促”为抓手,切实提高精准康复服务效率,帮助更多残疾人改善身体功能,提高生活自理能力,实现“康复一个残疾人,解放全家劳动力”的目标,有效助力残疾人家庭脱贫攻坚。

残疾儿童康教促脱贫

綦江区打造近万平米残疾人康复中心,同时成立“綦江爱康医院康教结合中心”。一是扩展綦江区残疾儿童康复救助覆盖面,拉长救助年龄段,将綦江区17周岁(含)以下的脑瘫、智障、自闭症残疾儿童全部纳入我区康复救助范围,实施五年救助计划,进行分类救助,并对接受康复训练残疾儿童给予生活和交通补贴。至今已收治脑瘫、智障和自闭症儿童1750余人次,其中项目外康复儿童321人次。通过康复训练,已有152名儿童康复后正常就学,康复显效率达88%以上。二是开展送康复进学校服务。组织康复机构医师到特殊学校为有需求的学生提供每周4天的康复训练13人。三是开展送康复进家庭服务。为有康复意愿但无法到机构康复的残疾儿童制定个性化康复方案,提供每周2-4次送康复服务。四是开办康复机构特殊幼教班。采取“半天康复+半天教育”的方式,现有2个班27名残疾儿童在读,解决了在训残疾儿童的教育问题,填补了在院康复残疾儿童学前教育空白。

航航一家住在綦江区安稳镇麻沟村,这是一个一户多残家庭。航航今年5岁,是一名患有中重度自闭症的来自星星的孩子。他的哥哥恒恒患有痉挛型脑瘫。

为了孩子康复,父亲陈孝海不得不放弃外出打工,从外地返家,与他们的母亲张彩莲一起,陪伴孩子往返于康复机构与家之间。为了孩子康复,这个本就不富裕的家庭,不仅花光了所有的积蓄,还欠了几万元外债。2018年航航家被精准识别为建卡贫困户。

助力脱贫攻坚,綦江区残联发力,落实残疾儿童康复救助措施,帮助这个家庭走出困境。在资金上,航航两兄弟都享受到了每年最高2万元的康复救助资金补助和康复期间每月500元的生活交通补助,解决了这个家庭的经济困境。

在效果上,在綦江区残疾人康复中心进行系统的康复训练后,哥哥恒恒康复后已经具有基本生活自理能力,目前已在安稳学校随班就读三年级。航航在进行言语、认知、社交等方面的康复训练一年半后,从只会说“爸爸、妈妈”,康复到能听从简单的指令,能和人简单交流,能说5个字以上的短句,能和其他小朋友一起玩耍,目前在安稳希望幼儿园上中班。

綦江区残疾儿童康复救助政策实施和取得的效果,让航航一家的状况彻底改观:父亲陈孝海不用再天天陪伴孩子往返于康复机构与家之间,而是在孩子上学期间,去打工挣钱,补贴家用,已经还清了外债。母亲张彩莲原本在镇上的超市打零工,现在成为了安稳镇民政办的本土人才,从事为村民服务的工作,收入稳定。

辅具适配促脱贫

綦江区残联紧紧围绕残疾人脱贫攻坚目标,普及残疾人辅具适配,截至2020年全区381个行政村(居)辅具适配已实现全覆盖。十三五期间,投入经费150余万元抓实各项助残项目。开展残疾人假肢筛查,有装配需求残疾人298名,已为115名符合条件的残疾人安装了假肢;实施精神病患者服药救助966名,住院救助312名;为有需求的残疾人适配发放轮椅等基本型辅助器具共计4000余件。五年来受助残疾人共5000余名。60%以上受助残疾人能够走出家门,甚至走进工厂车间,从事较轻的劳动生产,获取工资收入,体现人生价值。

杨林兵,是綦江区假肢适配的受益者。他家一家四口,爸爸在家务农,妈妈在外务工,妹妹正在读初二。以前,一家人的生活主要靠母亲,家庭并不富裕。

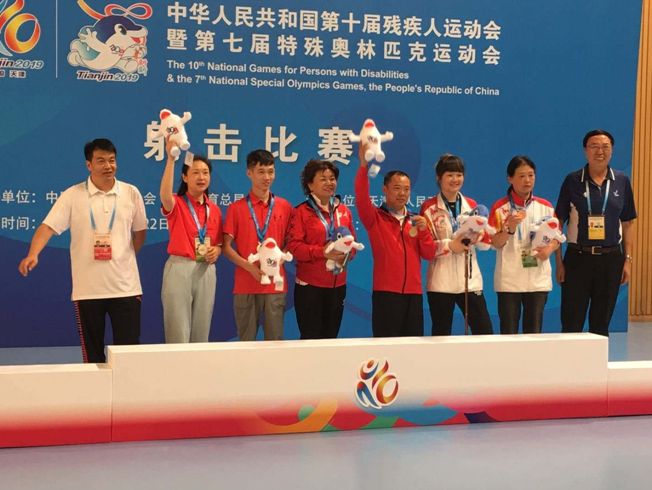

适配假肢以前,他一直拄双拐,出行做事都不方便。綦江区残联假肢适配项目的实施,让杨林兵在装上假肢的那一刻起,双手也得到了解放。幸运的他,在綦江残联组织的运动员选拔中被选为射击运动员,经过几个月的训练后参加重庆市残疾人运动会射击项目比赛,就取得十米立射个人第二的佳绩。随后,他被綦江残联推荐其到重庆市残疾人射击射箭运动管理中心参加试训,成功入选为市级残疾人射击运动员。在第九届全国残疾人运动会上,他获得了十米气步枪卧射团体第三、五十米卧射团体第三的成绩。在2019年第十届全国残疾人运动会上,他再次取得了五十米卧射个人第二、团体第三、十米卧射团体第二的好成绩。

为了帮助杨林兵成长,綦江区残联在得知他的假肢有所损坏不能正常训练后,主动联系,帮助他免费及时更换损坏假肢,并发放训练补助和比赛奖金,保证他正常训练提升成绩。

杨林兵放飞的双手,不仅让他自己的人生价值在赛场上得到体现,更是在经济上让他反哺了自己的家庭,帮助妹妹上学,帮助家人过上更好的生活。

据了解,“十三五”期间,重庆市申报残疾人康复及托养服务设施项目共计21个(其中,康复项目13个、托养项目8个),总建筑面积约15.55万平方米,建设总投资约6.8亿元。实现了区县服务设施基本覆盖,补齐了我市残疾人基本服务短板,逐步形成布局合理、特色鲜明、方便可及的残疾人服务体系。

推动政策出台,落实保障措施

十三五”期间,重庆市残联将继续实施的残疾人康复和托养设施建设项目纳入了《重庆市“十三五”加快残疾人小康进程规划》,将有条件实施的区县纳入了项目储备库,加强了政策和制度上的保障;重庆市残联出台了《重庆市残疾人服务设施建设资金补助办法》,明确了区、县级社会兜底服务工程建设补助办法;重庆市发展改革委出台了社会兜底服务工程贫困区县建设资金补助办法,明确了贫困区县建设补助标准,重庆市基本建设统筹资金按照中央预算内资金下达比例的25%给予支持。

及时谋划申报,争取纳入规划

推动康复设施工程的建设,体现了党中央对残疾人的关心、关爱,是积极解决残疾预防、残疾人康复医疗,提高其生存和发展质量的重要途径和手段,是残疾人平等参与社会的重要前提和基础。为贯彻落实好中央政策,把好事办好,重庆市残联及时协调有关部门将社会兜底服务工程纳入“十三五”规划,争取早规划、早实施、早受益,确保了项目的顺利落地。

加强培训指导,优化建设方案

为有效推进项目建设,重庆市残联专门组织召开项目申报工作培训会,邀请发展改革委的相关人员进行授课,宣讲政策规定,现场答疑解惑,并在发展改革委的指导下优化建设方案,解决了残联无专业人才之困,确保了项目建设程序规范实施,建设方案科学合理。

加大协调力度,促进项目推进

项目建设涉及审批部门多,审批环节多,为加快推进项目建设,多次组织召开发改、规划、土地、财政、卫健、环保等相关部门协调会,征求相关部门意见为项目建设出谋划策,积极争取有关部门的大力支持,确保了项目推进过程顺利。

据悉,重庆市已建成和在建残疾人康复中心共计24个,其中,已建成13个,在建10个(含万州区残疾人康复中心扩建项目)。按照《重庆市残疾人康复、托养机构设备补助项目实施方案》,2015年以来,重庆市残联对17个区县的康复中心进行了设备补助,补助总金额为1964.47万元。

为提升服务供给质量和效率,进一步推动合作运营工作有效开展、科学规范实施,已建成的康复及托养中心坚持优势互补、互利共赢,资源共享,公益性不变、市场化运作的原则,充分整合当地优质资源,基本采取公建民营的方式合作运营,合作机构独立运营,重庆残联部门在残疾人康复及托养政策方面给予支持,在康复及托养业务上加强监管。(李柯佑)