问道于奇石 匠心蕴乾坤—欧阳建明雕刻作品《庄周梦蝶》赏析

自然惬意,道在万物——千古一梦思悠悠

春秋战国时期,各诸侯国在分裂与战争中惊觉,政局动荡不安,原有的传统政治格局被打破,一瞬间私学兴起,百家争鸣,奏响了这个时代民族思想文化史上的华彩乐章。就是这样的一个年代,有一个人吟唱着“人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已”的无畏和洒脱,吟唱着“知其不可奈何而安之若命,德之至也”的无为和淡薄,吟唱着“大知闲闲,小知间间”的朴素与智慧,吟唱着“哀乐之来,吾不能御;其去,弗能止”的通达和释怀。他就是庄子,冷眼看世界,惟一生爱自由,低躬脊梁轻抚百姓的伤痕,处处忧思百姓的冷暖和境遇。他一生不为虚名虚利所动,在普通人中过着平凡而洒脱的生活,让后人敬仰,传诵,他便是名声显赫的庄周,无为无己无名的庄周,拒宰相之聘且终身不仕的庄周。

庄子 (约公元前 369 年—约公元前 286 年),名周,战国时期宋国蒙人。战国中期思想家、哲学家、文学家,道家学派代表人物,与老子并称“老庄”。庄子曾任职“漆园傲吏”,被誉为地方官吏之楷模。他最早提出的“内圣外王”思想对儒家影响深远。他洞悉易理,指出“《易》以道阴阳”,其“三籁”思想与《易经》“三才之道”相合。其文想象丰富奇特,语言运用自如,灵活多变,能把深刻微妙的哲理写得引人入胜,后人赞誉“文学的哲学,哲学的文学”。

闻一多曾说:“中国人的文化上永远留着庄子的烙印。”在那个圣贤如日月星辰般璀璨的春秋战国年代,庄子无疑是那个将浪漫、自由、达观宣传到极致的圣人。其所著的《庄子》不仅是先秦诸子散文中最具文学性的作品,而且对古代文学产生了重大影响,不少文人在创作诗、文、赋等文学作品时会运用到《庄子》中的某些故事或意象,比如“邯郸学步”、“东施效颦”、“游刃有余”等。“庄周梦蝶”就是一个对中国古代文学影响颇大的典故,其神秘美丽,浪漫飘逸,仿佛是一个千古之谜,解读不尽、永无达诂。虽然故事简单短小,但其自由浪漫的意境和丰富深刻的思想内涵,引人浮想联翩,成为庄子诗化哲学之代表,文人吟咏慨叹之对象。自魏晋始及至唐五代,期间有诸多文人借其抒发人生感叹,寄托胸中意气。时至今日,仍有诸多学者对其魂牵梦绕,痴迷于其思想情感与哲学内蕴的探究和解读,推动着“庄周梦蝶”典故的进一步发展。

文心点石,志归完璞——技蕴乾坤艺悠悠

“石无言,艺有声”。刻刀在顽石之上肆意游走,时而吱吱作响,时而粉尘飞扬,一刀、两刀……百刀,或深或浅,或坚定,或灵动。这简单的一凿一刻,凝结着手艺人深厚的功力与自由的神思,在方寸之间尽显乾坤,这便是青年雕刻家欧阳建明沉醉的日常。

欧阳建明出生于寿山石雕世家,先后拜国家工艺美术大师王祖光、 陈益晶等为师。因家族世代研习石雕技艺,欧阳建明深受熏陶,但自知石雕技艺离不开文化的赋能,不但要具备深厚的文化积累,还要具备广博的见识、深刻的思考、强大的想象力以及驾驭材料的卓越技艺。自小爱好历史典籍、艺术珍品的他,不断探究儒释道为基础的儒家美学、道家美学和禅宗美学,以及在古典诗词歌赋、戏剧曲艺和绘画中的表现所形成的文化经典,这些均成为自己不断丰富和提升艺术水平的营养库。在欧阳建明翻阅的古卷中,对《庄周梦蝶》的典故魂牵梦绕。

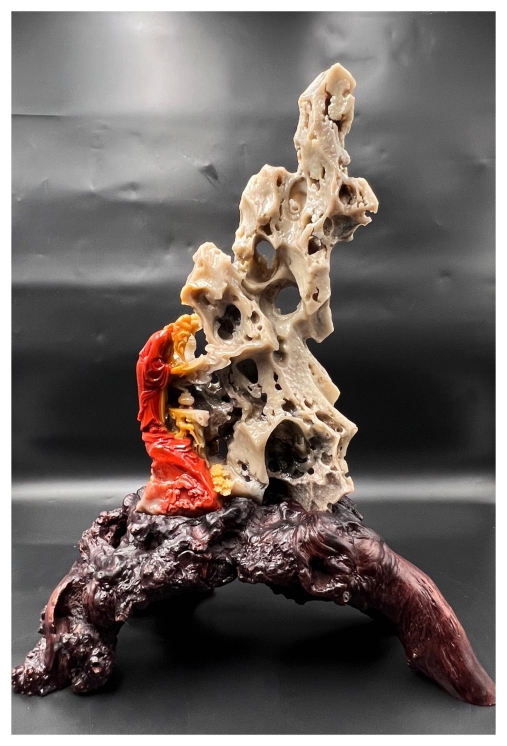

“庄周梦蝶”的典故在《庄子 ·内篇 ·齐物论》的结尾,为阐明万物变化之理,庄子用浪漫的笔调写道:“昔者庄周梦为胡蝶,栩栩然胡蝶也。自喻适志与,不知周也。俄然觉,则蘧蘧然周也。不知周之梦为胡蝶与?胡蝶之梦为周与?周与胡蝶,则必有分矣。此之谓物化。”品读全诗后,庄周梦为蝴蝶,欣然释意;然而梦醒之后,不是去寻找梦境与现实的反差与失落,而是去追问蝴蝶到底是谁梦到谁,同时沉浸到“物化”的玄想中,这种“借蝴蝶”而“自喻适志”的传统艺术让欧阳建明产生了浓厚的兴趣。为了将《庄周梦蝶》的自然境界体现的淋漓尽致,欧阳建明对100多个品种的寿山石进行了深入细致的研究,思考如何准确理解和把握寿山石五颜六色的色彩,思考面对石材的瑕疵如何寻找创作灵感和审美意境,思考如何避免以功利心为导向的物质之光掩盖了艺术之光等等。通过向寿山石雕刻艺术大师学习、借鉴,以及对传统寿山石雕刻美学进行研究之后,欧阳建明的思考和追问开始有了答案,在创作《庄周梦蝶》中,欧阳建明大胆突破传统观念的束缚,首先从选料出发。古人有云“天遗瑰宝生闽中”,中华瑰宝寿山石“质温栗,宜镌刻,五色相映,光彩四射,红如靺鞨,黄如蒸栗,白如珂雪,时竞尚之”,传说乃女娲遗石。石质的灵性遇上能工巧匠因材施艺,幻化出道法自然的妙趣。最终,欧阳建明将目光锁定在国石之首寿山石中的高山石上,因高山石色彩瑰丽,红、黄、白紫、黑、灰、赭各色俱备。欧阳建明仔细揣摩睡梦中的庄周,应是一袭长衣裹身,在夕阳落幕下暮光抚身,悠闲自在方能梦得蝴蝶。欧阳建明最终挑选了高山蜡烛红作为理想石料,因其色调如行云流水,如彩霞生辉,火气褪尽也能古雅客人。主料选定后,欧阳建明以石为纸,以刀如笔,用刻层浅薄的“刀画”之法,将“庄周”寝身入睡的表情和自然无为的身姿顺着寿山石的肌理,薄薄地刻画在寿山石的表面。因为石质清透,刻出的形象更加明快,眼眸中寥寥不过几刀,俏色巧雕出人物衣冠、衣袍的纹路、睡梦的恬然幽远、深沉悠长,巧妙地放大了画面感,其生动再现了“天地大美”的着意之象,也更加凸显了寿山石的清透和温润,让欣赏者在寻寻觅觅之间忽觉豁然开朗,达观洒脱的心境油然而生,仿佛置身于工艺师所建造的庄周的秘境之中悠哉游哉。

最匠心独运的要属欧阳建明的“借色入境”。在《庄周梦蝶》的创作中,他以“薄意”打磨,在庄周的衣袍上点缀两只栩栩如生的蝴蝶。“薄意”是介于绘画与雕刻之间的独特技法,雕刻层比浅浮雕更薄,且富于诗情画意,别有一番韵味。蝴蝶的用色有别于庄周整体人物的色调,在光与影的作用下,将色与色过渡的和谐自然,达到“劲而不悍、柔而不弱、实而不险、巧而不作”的境界。正如“物我交感,庄周梦蝶;物我两忘,蝶乎庄乎;物我齐一,庄即是蝶,蝶即是庄”。这种俏色的技法,利用姿态飘逸的蝴蝶,随色赋形,自在、灵秀堪称栩栩如生。蝴蝶围绕在睡梦中的庄周身边,画面灵动,自然的融为一体,更像是庄子思想在睡梦中的物化延伸,寓意着每个人都有沉重的身体,但每个人都渴望拥有轻盈的灵魂,庄子也是如此,睡梦中的诗情画意跃然眼前。蝴蝶的飞舞也并无目的,它不执着于一朵花的美丽,也不拘泥于一处青草的芳香,它是自由的,随心所欲的。这是一种自由的美,而这种美正与庄子所渴求的逍遥境界恰好神似。庄周坦胸仰卧石榻之上,竹简总是放在离身体最近的地方,读书累了便开始冥想,冥想累了便轻轻入梦,胳膊肘枕着石头蹭一丝夏日清凉。右手撑着侧歪的头,左手搭在膝盖上,胡须与衣袂飘带都带着灵动感,让人感受到庄周已经酣然入梦。庄周身后有些白色的过渡,仿佛庄周熟睡中流出一些汗水,梦境中太过沉醉,或许庄周化作蝴蝶在逍遥遨游呢!细细品味这个梦,是不是道的隐喻呢?在道里面,万物都是互相转化的。听任自然而顺应变化,就可以进入纯朴之境,享受精神的逍遥游。

“一场浮生一场梦”。《庄周梦蝶》在欧阳建明的妙手匠心下,既有线条的流畅,又有惬意的表情,清晰的发须,起舞的蝴蝶,局部与整体、粗犷与细致、传统与现代等元素,看似互相矛盾却完整统一,将庄周自由不羁的情感,迷离梦幻的意境,睿智不凡的哲思相交相融。在构图上欧阳建明始终坚持“以石形而定,以石的纹理而取”,艺行与一代的命运之思,历史地生长在一起。欧阳建明用刀锋剔去层层石璞,彰显的是他过人的胆识和远见,更有力体现了其“志归完璞”的艺术理想和“石尽其美”的创新精神,更是他对世界的一个意味深长的叩问。他所展现的精神品格其实是创作者内心世界和精神地图的外化形式,作者在作品中精心设计两处竹简,一卷在身前,延伸出梦境中的蝴蝶,另一卷在身后,当庄子转身,又进入到另一个精神梦境去自在遨游。两卷竹简也寓意是《庄子》的内篇和外篇,这是作者赋予这件作品的灵魂和文化自信。

《中华英才》半月刊(2022年第21期)大国工匠专栏发表的《米芾拜石》作品赏析,欧阳建明向我们展示的是历史人物米芾的不凡神韵和趣味故事,与《庄周梦蝶》有异曲同工之妙。他总是能寻找到传统和现代的契合点,创造饱含时代精神的新的艺术表现形式,他始终以实际行动来践行中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,用寿山石讲中国故事,借古开今,使石雕艺术焕发出历久弥新的生命力。

(寿山石雕刻作品《米芾拜石》全图 作者:欧阳建明)

众彩纷呈,匠心文脉——天人合一意悠悠

庄子的“蝴蝶 ”意象对中国文学史的影响也隐约可见。如李商隐的 “庄生晓梦迷蝴蝶 ”,尤其是世人传颂不衰的经典剧目“化蝶 ”,梁山伯与祝英台为何不化为一对鸳鸯或是并蒂莲花,而是化为一双蝴蝶翩翩飞舞渐行渐远如梦如幻般地消失在人们的视线中,这一形象永远刻画在了我们的脑海里,给我们以无限的遐想,他们是向着光明而幸福的所在飞去,那里没有约束没有限制有的只是自由和美好。正是庄子的“物化 ”和“与道为一”的自由境界,体现了庄子那想象性的对现实的情感超越和直觉化的诗意寄托。庄子对审美自由境界的向往和追求明显不同于儒家美学的伦理政治化倾向,这是一种更加纯粹的美学,是中国美学的另一种气质和特征,对后世美学影响深远。欧阳建明正是忠于这种处世观,对生活充满希望,在寻常生活中努力探寻“品类之盛”的生机。

大道至简,道家思想崇尚自然,讲修身,谈做人。欧阳建明的匠心追求正如同庄周的“道”之美一样。庄子在《知北游》中认为:“天地有大美而不言”。生活之美,不过是恬淡、雅致、淡泊、自然的生活情趣,在庄子的眼中,即使是细枝末叶的小事物,也足以令人为之动容。相石而作,雕刻艺术家可从石形入手,雕刻时以石抒志,做到精巧布局、物尽其用,明确又清晰的表达出所想之意。平凡的石头在用心的沟通和领悟中,富有灵性。作为青年雕刻家代表的欧阳建明,正是借石抒臆,涵养浩然正气,以历史、时代为主题,把象征着豁达、无我的的庄子,赋以泰然处之、平静慈祥的形象,与自由、烂漫的蝴蝶交错呼应,寄予出工匠人的美好愿望,极尽鲜活的融入其励志的人生观,抒发他对所见事物的独特感受,悟得一份静心观古今的从容与智慧,赋予作品淋漓尽致的 “人情味”,进而展示出对寿山石文化的自信和传承。

石头本无言,对石而立,自省吾心。《小雅 ·鹤鸣》有句名言:“他山之石,可以攻玉。”《卫风 ·淇奥》一篇如是形容:“如切如磋,如琢如磨。”切、磋、琢、磨,四字细论起来,与石雕制作工艺中的“打坯、凿坯、修光、磨光”四个步骤竟有异曲同工之处。平凡的石头在用心的沟通和领悟中,富有灵性。人们以石载道,琢石表意,赏石怡情,品石悟道,达到作品与心向往之的完美融合。欧阳建明用刀锋剔去层层石璞,展现的是他过人的想象力和卓识远见,彰显出其“志归完璞”的艺术理念和“石尽其美”的创新精神。“一石一世界”,他所展现的精神品格正是他的内心世界和精神境界的外化,是创作者赋予作品灵魂的显露。

该作品给人以启示,庄子的格局能让人看到现实的渺小,从而在面对挫折时拥有更超然的心境;梦里的时光哪怕虚幻,也是我们人生体验的一部分,保持安心自足的心态,才拥有真正的幸福和自在;人类可以掌控的东西有很多,唯独时间与生命除外,庄子说:“物之生也,若骤若驰,无动而不变,无时而不移”,年轻人要珍惜时间,去创造更大的人生价值。

“一个民族的强盛,总是以文化兴盛为支撑的,中华民族伟大复兴需要以中华文化发展繁荣为条件。”“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源!”。在世代传承与发展的漫长岁月里,积淀下丰富的历史文化遗产,一辈辈的匠人们的经验总结和长期实践,已经使寿山石雕艺不断产生突破性的进展,每一种石雕技法的传承和创造,都来自一代代寿山匠人们对艺术精益求精、笃定执着的追求。《齐物论》的理论精髓就是每个人把自身能力发挥到极致。从事寿山石雕刻的匠人们在传承非遗文化的同时抒发爱国情怀,用精益求精的技法和内容,展示对中华文化的热爱,对家国人民的热爱,对传统文化的自信,以实际行动来践行中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,用作品讲好中国故事、用影像传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象,让寿山石作品与时俱进,以此进一步激发年轻一代工匠对传统文化发展和传承的责任感,为中华文化发展繁荣贡献力量。

作者:中共党员 中国政法大学硕士 陈志颖