“数字再生”里的民族记忆:一项关于少数民族古籍保护的青年探索

在国家图书馆的满文古籍修复试点现场,北京交通大学青年团队正用一支特殊的“数字画笔”,为一张泛黄的清代满文奏折“续命”。屏幕上,AI系统自动识别出因虫蛀残缺的文字,通过语义补全技术,完整复原了记录边疆治理的历史记载。这个瞬间,正是我国首个面向满文古籍的智能保护项目的生动写照。

技术突围:让古籍看得见,读得懂,用得上

满文古籍就像会呼吸的历史,每个字符都藏着一个民族的文明密码。据统计,全国现存超过10万册满文古籍,85%以上仍以纸质形式沉睡。面对竖排、连笔、混排等复杂排版,传统OCR技术的识别准确率不足70%。

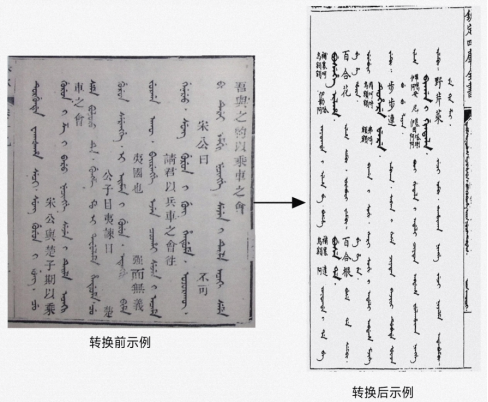

为此,团队历时两年采集3万页样本,研发出国内首个满文智能识别系统,将识别率提升至78.5%。在国家图书馆的试点中,该系统可精准处理连笔字、区分满汉混排文本,连朱批墨迹的深浅也可辨析。“就像给古籍配上了一双智能的眼睛。”团队成员陈睿驰说道。系统已成功破译《尼山萨满传》《御批通鉴辑览》等珍稀文献,助力研究者打开满族历史的“文化档案室”。

文化破圈:让古老文字“开口说话”

项目组调研发现,北京市仅28.3%的市民听说过满文古籍。为打破“养在深闺人未识”的困境,团队开发满文—汉文智能翻译平台,实现75.2的BLEU翻译评分,并创建满文知识图谱数据库,关联20万条历史人物、事件信息。原本封存在史籍中的制度逻辑与治理细节,以互动方式进入公众日常,构成跨越时空的文化对话。

团队提出并初步搭建了“数字化成果—公众互动—认同建构”的传播机制闭环。在国家图书馆与北京市文化场馆合作试点文创产品推广,将满文图案元素转化为可佩戴、可使用、可收藏的生活设计。青年群体在使用中建立起与民族文化的亲密连接,传统图像语言被重新赋予当代表达力。

这种“破圈”并非流量式短热,而是一场基于算法逻辑与文化温度的社会认知重塑实践。满文不再只是书页中的隐语,而是在青年手中、社交网络中逐渐复苏的民族记忆。

传承破题:用时代语言续写民族根脉

“我们不是在和时间赛跑,而是在为文明续香火。”团队成员周倩如表示,

这项由平均年龄22岁的青年团队完成的成果,不仅破解了满文保护的技术密码,更构建起“技术+文化+传播”的创新生态。其经验已被国家图书馆等机构采纳,并形成政策建议报送相关部门。正如团队在项目书中所写,当古老的文字遇见青春的智慧,文明的星火将永远燃烧在数字的星河之中。

从深藏书库到云端共享,从学术研究到大众体验,满文古籍的“数字重生”之路,正是新时代青年用科技守护文化根脉的生动实践。他们用代码书写文明传承的新篇章,让消失的民族记忆在数字时代重新焕发生机,为中华优秀传统文化的创造性转化提供了可复制的“青春方案”。